「詳解 力学演習 後藤慶一、山本邦夫など共編(共立出版 1971)」

解の不完全さ

参考文献[11]のP.103の設問[14]の解は以下のように示されている。

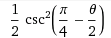

\[ {\Large \fbox{ $ \displaystyle{ \begin{align} V &= V_{0}\frac{\tan^{\lambda}{\phi}}{\cos{\theta}}\\ &= \frac{V_{0}}{2}\sin^{\lambda-1}{\phi}\cdot\cos^{-\lambda-1}{\phi}\\ &= \frac{V_{0}}{2}\tan^{\lambda-1}{\phi}\cdot\cos^{-2}{\phi} \space\space\space…{\normalsize(f)}\\ &ただし、\phi=\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4}\\ & \lambda=\frac{\mu}{\tan{\alpha}}\\ & \alpha: 傾斜角\\ & \mu: 粗い斜面と質点との摩擦係数\\ & \theta=0\sim\frac{\color{red}{-}\pi}{2}\\ \end{align} } $ } } \]

「λ=1のときに、θ→ −π/2でV→V0/2となり、θ=−π/2に漸近する」

と書かれているが、これは誤りです。

確かに、式(f)は、λ=1かつθ=−π/2のときに、sinの項やtanの項がゼロのゼロ乗となって計算不能です。

漸近というのは、無限のかなたで限りなく近づくということ、すなわち極限値です。

この式だけを見ると、確かに、θ=−π/2のときに確定した値がないように見える。

ところが、実は、ここは特異点なので、最初からλ=1として解き直す必要がある。

λ=1とは?

λ=μ/tanα=1とは、いわゆる摩擦角の状態で、傾斜方向の力がつり合っていることを示している。

この設問[14]は質点のケースですが、転がりの場合の傾斜の強さg=1に相当する。

正確にλ=1である確率は100%であるのは、明らかです。

λ=1として解き直す

λ=1として解き直すと、

\[ {\Large \fbox{ $ \displaystyle{ \begin{align} V &= \frac{V_{0}}{2}\cdot\cos^{-2}{\phi}\\ &=\frac{V_{0}}{1-\sin{\theta}}\space\space\space…{\normalsize(f-2)} \end{align} } $ } } \]

完全な解(一般解と特異解)

つまり、完全な解は、場合分けして、

\[ {\Large \fbox{ $ \displaystyle{ \begin{align} \lambda\ne1&の場合(一般解): \\ V &= V_{0}\frac{\tan^{\lambda}{\phi}}{\cos{\theta}}\\ &= \frac{V_{0}}{2}\sin^{\lambda-1}{\phi}\cdot\cos^{-\lambda-1}{\phi}\\ &= \frac{V_{0}}{2}\tan^{\lambda-1}{\phi}\cdot\cos^{-2}{\phi} \space\space\space…{\normalsize(f)}\\ \lambda=1&の場合(特異解): \\ V &= \frac{V_{0}}{2}\cdot\cos^{-2}{\phi}\\ &=\frac{V_{0}}{1-\sin{\theta}}\space\space\space…{\normalsize(f-2)}\\ &ただし、\phi=\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4}\\ & \lambda=\frac{\mu}{\tan{\alpha}}\\ & \alpha: 傾斜角\\ & \mu: 粗い斜面と質点との摩擦係数\\ & \theta=0\sim\frac{\color{red}{-}\pi}{2}\\ \end{align} } $ } } \]

つまり、

「λ=1のときに、θ→−π/2でV→V0/2となり、θ=−π/2に漸近する」のではなく、

「λ=1のときは、θ= −π/2でV=V0/2となる」というのが正しい。

具体的な計算例(2011年)

θ= 0かつλ=1のときV0= 1として、WolframAlphaで計算してみましょう。

式(f)の最初の式(※1): V=1/cos(θ)*(tan(θ/2+pi/4))^(+1)

- θ= −π/2に近い値で確かにV=0.5に近づく: 1/cos(-pi/2*0.99)*(tan(-pi/2*0.99/2+pi/4))^(1)

- θ= −π/4のときV≈ 0.5858: 1/cos(-pi/4)*(tan(-pi/4/2+pi/4))^(1)

式(f-2)(※2): V=1/2*cos(θ/2+pi/4))^(-2)

- θ= −π/2で確かにV=0.5という確定した値となる: 1/2*cos(-pi/2/2+pi/4))^(-2)

- θ= −π/4のときV≈ 0.5858: 1/2*cos(-pi/4/2+pi/4))^(-2)

WolframAlphaによる方程式の変形は、与える式の形によって一見異なる式に変形されますが、

グラフなどを見ると、同じと分かります。

(※1)と(※2)のグラフを見ると、全く同じことが分かります。

特に、(※1)では、π/2を直接代入すると、無限大になってしまいますが、

グラフのθ=−π/2≈ −1.57付近では、無限大になっていません。

なぜなら、(※1)の計算結果をよく見ると、WolframAlphaは特異解を正しく求めているからです。

そして、(※2)の計算結果をよく見ると、以下の式も正しく示しています。

WolframAlphaは素晴らしいですね。

いずれにしても、これはθ=−π/2のときに漸近するのではなく、

電卓でも計算が可能な確定した値としてV=V0/2になることを意味します。

本に書かれた設問[14]の解が不完全なのは、λ=1の時の式(特異点)を解き直していない(場合分けをしていない)ことです。

参考文献[11]の著者(山本邦夫氏)に以上のように2003.9.11に説明したが、理解していただけなかった。

この設問は、実際には後藤慶一氏(1917-1993)が選んだ(あるいは解いた)設問だそうです。

当人が亡くなられているので真相は闇の中ですが、

特異点を場合分けするのは解法の基本なので、それを怠ったことは紛れもない事実です。

参考文献[11]の解釈の誤り

参考文献[11]の解釈の誤り